Lo que decimos, lo que hacemos y lo que aún no vemos

A cuatro manos: cocinar una colaboración real

Esta es una conversación escrita. Una trama de voces antes que una suma de textos. Nació de un diálogo sabroso que nos pidió volverse texto. No surgió de “yo escribo una parte y tú otra”, sino de un movimiento más arriesgado: cocinar juntas, no ensamblar. Mezclar voces, perspectivas y experiencias hasta que ya no se sepa quién escribió qué.

Así nace “A cuatro manos”, una sección para explorar temas que nos importan, escribiendo desde la práctica compartida y el pensamiento a fuego lento con otros.

En el mundo de la consultoría hablamos mucho de colaboración, aunque solemos trabajar en solitario. Aquí quisimos hacer lo contrario: ser coherentes con lo que declaramos. Esta cocción es imperfecta, viva, honesta. Como nuestras vidas. Como nuestras organizaciones.

Inconsistencias declarativas: la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos

La expresión inconsistencia declarativa la aprendimos de nuestro querido amigo Juan Vera. Y aunque el concepto no es exclusivamente suyo, su manera de nombrarlo nos permitió darle forma a algo que vemos a menudo en muchas de las organizaciones a las que acompañamos: la brecha entre lo que decimos que nos importa y aquello a lo que realmente le damos lugar. Porque es en el día a día donde se juega la autenticidad, la confiabilidad y la identidad pública, cuando actuamos en consonancia con lo que declaramos.

Las declaraciones organizacionales suelen ser nobles y potentes: “Nuestra gente es lo primero”, “El cliente al centro”, “Somos una organización abierta al cambio“, “Escuchamos activamente a nuestros stakeholders”, “Fomentamos la colaboración” ,“La innovación está en nuestro ADN”. En la práctica, sin embargo, las urgencias devoran las buenas intenciones: se sobrecarga a los equipos sin tiempo para pensar, se penaliza el error en lugar de verlo como aprendizaje, se controla más de lo que se confía, se piden ideas nuevas aunque se mantienen las viejas jerarquías.

Esa distancia entre los valores declarados y las prácticas de gestión no es un fallo moral, sino una expresión de nuestra condición humana. Somos imperfectos aunque perfectibles, habitamos paradojas, tenemos límites, luces y sombras.

Las organizaciones, al ser sistemas humanos, replican nuestros sesgos y contradicciones. Más que hipocresía, es una suerte de ceguera o incapacidad estructural. No hay prácticas, estructuras ni vínculos que le den soporte real y esto suele ser transparente para quienes forman parte del sistema. La inconsistencia declarativa aparece cuando no contamos con las capacidades para cuidar aquello que decimos que nos importa. No porque no nos importe, sino porque no nos alcanza la energía, la lucidez, el tiempo o el cuerpo. Muchas veces, lo que se declara como visión o valor no tiene las condiciones, internas o externas, para enraizarse y transformarse en una nueva realidad.

Las urgencias del día a día, el crecimiento acelerado, la presión por resultados o las inercias culturales terminan arrastrando los propósitos nobles, los valores sólidos y las metas elevadas, aún con las mejores intenciones. Si la cultura se come a la estrategia en el desayuno, nosotras creemos que la urgencia se come la coherencia antes del primer café.

Proponemos mirar las inconsistencias declarativas amorosamente y sin juicio de valor. En ellas suele haber más verdad de la que imaginamos y pueden convertirse en uno de los lentes más útiles para comprender muchas de las tensiones que habitan las organizaciones.

Estructura de coherencia: cuando el decir y el hacer bailan al mismo ritmo

Una de las confusiones más frecuentes en el liderazgo es suponer que basta con decir algo con suficiente convicción para que se vuelva realidad. En la práctica organizacional, el mundo no cambia porque alguien lo declare. Las declaraciones son fundamentales, sí, sólo si están sostenidas por una estructura de coherencia que las haga posible, ese estado interno de alineación de un sistema humano en el que cuerpo, emoción y lenguaje actúan juntos para cuidar aquello que ha sido declarado como prioritario.

La coherencia es una necesidad funcional más que es una virtud estética. Nos duele cuando decimos “somos una organización ágil” pero seguimos castigando el error. O cuando hablamos de bienestar mientras operamos con dinámicas que erosionan el ánimo colectivo. Ese dolor, antes que una señal de fracaso, es información: algo en la estructura no está alineado.

La estructura de coherencia habilita el logro de los objetivos a través de los valores. No se decreta en un discurso bonito o desde slogans que adornan los pasillos. Se cultiva cuando nuestras declaraciones están soportadas por tres pilares:

Lenguaje, que abre mundos y ordena compromisos.

Cuerpo, que encarna, limita o sabotea nuestras intenciones.

Emoción, que predispone o restringe nuestras acciones posibles.

Coherencia es cuando los tres están alineados. Cuando decimos “confío en ti” y el otro lo siente, no sólo lo escucha. Cuando declaramos una visión y los procesos, las conversaciones, los liderazgos intermedios, los presupuestos y hasta los silencios operan en la misma dirección. Cuando no es así, la gente no se opone… solo se desconecta.

Es fundamental que los líderes cultiven los estados de ánimo que hagan posible aquello que se declara. Emociones como la apertura, la confianza, la ambición serena, se cultivan como un jardín: con cuidado cotidiano, con conversaciones generativas, con prácticas organizacionales que sostienen el entusiasmo en lugar de drenarlo.

Se cultivan, especialmente, cuando dejamos de actuar desde la urgencia ciega que atropella los vínculos y comenzamos a pausar lo suficiente para preguntarnos ¿Lo que estamos haciendo está alineado con lo que decimos que valoramos?

Una cultura coherente no es siempre perfecta, pero sí confiable cuando se mantiene en un proceso constante de mirarse e integrar lo que dice con lo que hace.

Presencia plena: ver como primer acto de cuidado

Cerrar la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos no siempre exige más acción. A veces, el gesto más transformador es detenernos. Hacer espacio. Mirar.

La presencia plena es esa capacidad de estar en cuerpo entero, con la mente lúcida, el corazón disponible y la voluntad despierta. No es estar atentos en modo defensivo ni vigilantes como quien espera un error. Es un tipo de atención más honda, más abierta. Una forma de ver sin juicio, de escuchar sin interrumpir, de percibir lo que se mueve, lo que se está perdiendo y lo que está queriendo emerger.

En entornos marcados por la urgencia, esa presencia se vuelve un lujo. Las decisiones se toman a velocidad de vértigo, las prioridades se confunden, los vínculos se atropellan. Como dice Marta Romo, las prisas matan los valores. No porque esos valores no importen, sino porque la prisa acaba con el matiz, el cuidado, y el tiempo necesario para decidir con alma.

Muchas inconsistencias declarativas no nacen del cinismo, sino de la desconexión. Queremos ser coherentes, pero no estamos lo suficientemente presentes para darnos cuenta cuando dejamos de serlo.

Presencia plena también es sensibilidad para ver anomalías donde otros solo ven rutina y normalidad. Ese momento en que algo no cierra, no encaja, no fluye… y alguien se detiene y pregunta: ¿Qué me está pidiendo esta situación que haga?

¿Qué necesita este equipo, este proyecto, esta conversación… de mí?

Es allí donde la mirada se convierte en una intervención posible. Donde ver ya es una forma de cuidar.

A veces la respuesta será una conversación pendiente. Otras, un nuevo compromiso, una decisión, una pausa o incluso una reparación. En algunos casos, simplemente sostener -con humildad y sin resolver del todo- una paradoja que nos habita.

Pero ver no siempre es suficiente.

Además de este estado mental que nos permite acceder a nuestra fuente interna de sabiduría y mirarnos en la acción cotidiana, necesitamos modelos, frameworks o marcos de trabajo que nos permitan distinguir con claridad las posibles causas de inconsistencia y hacernos cargo de ellas. Esas estructuras son las que nos ayudan a sostener la coherencia en el tiempo, a navegar nuestras contradicciones y a ensayar, una y otra vez, el delicado arte de actuar en consonancia con lo que verdaderamente valoramos.

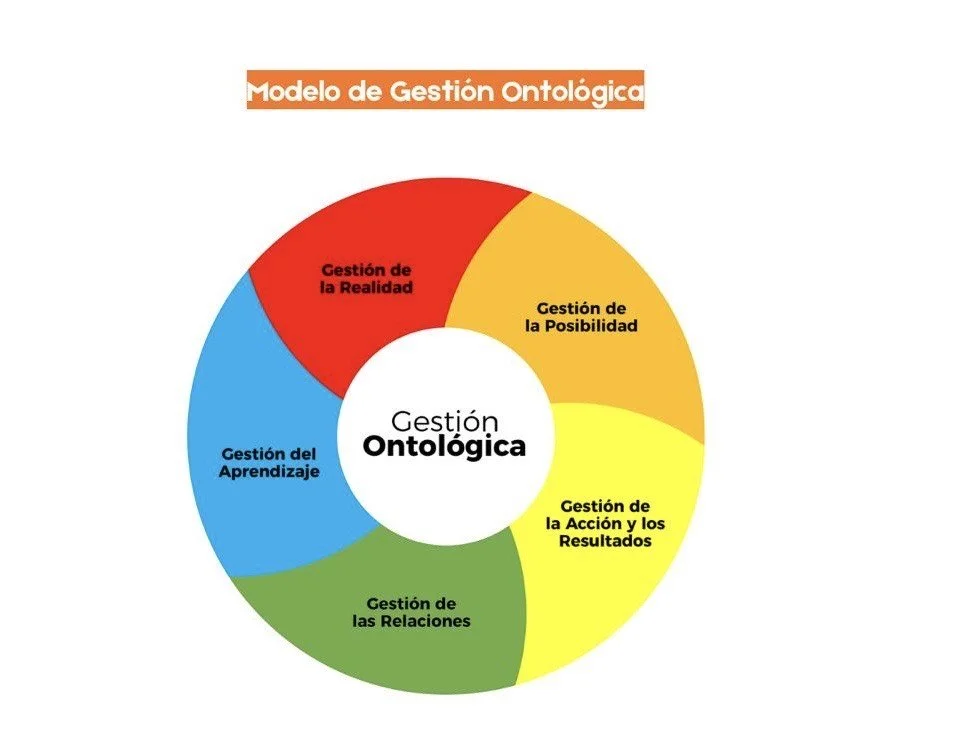

El Modelo de Gestión Ontológica (MGO): una brújula para entrenar la coherencia entre nuestro decir y nuestro hacer

De la mano de Ivonne Hidalgo, entrañable amiga, mentora y hermana de vida, aprendimos que la construcción de futuros posibles con otros pasa por desarrollar capacidades en cinco dominios clave de gestión.

El MGO nos ofrece un mapa para entender cómo se generan las coherencias -o su ruptura- en los sistemas humanos. Estos cinco dominios interdependientes funcionan como un todo y siempre están involucrados en la gestión y el liderazgo de los seres humanos, de los equipos y las organizaciones. Ninguno es más importante que otro: los necesitamos presentes y actuando de forma alineada, consistente y armónica para alcanzar la misión del sistema dentro del marco valórico que abraza.

Es posible que alguno de los dominios adquiera mayor relevancia y nivel de competencia en función del desafío que afrontamos.

Dominio de la Realidad

¿Qué está ocurriendo realmente, más allá de nuestras creencias e interpretaciones? ¿Cuáles son los hechos en esta situación?

¿Cuál es la data que la revela o confirma?

Dominio de la Posibilidad

¿Qué futuro queremos construir?

¿Cuál es el juego grande al que estamos llamados y declaramos como posible?

Dominio de la Acción y los Resultados

¿Qué compromisos son fundamentales para construir de manera consistente aquello que declaramos como posible?

¿Qué promesas concretas sostenemos para hacerlo realidad?

Dominio de las Relaciones

¿Qué relaciones requerimos cultivar?

¿Cuáles son los niveles de confianzas que existen hoy en los vínculos clave para hacer que lo esencial ocurra?

Dominio del Aprendizaje

¿Qué es aquello que necesitamos aprender para ser coherentes y crear el futuro que declaramos?

Cuando estos cinco dominios no conversan, las inconsistencias emergen. Y no se trata de buena o mala voluntad. Simplemente ocurre y, en la mayoría de las ocasiones, ocurre de manera transparente. Lo que no vemos es lo que abre la puerta a la incoherencia inconsciente.

Cuando declaramos sin observar la realidad, sin mirar los hechos, sin cuidar los vínculos fundamentales, sin actualizar los aprendizajes requeridos para hacernos cargo responsablemente de aquello que de verdad queremos, creamos frases vacías. Y las frases vacías erosionan las confianzas, además de los resultados.

El MGO es una invitación a mirarnos, más que solo una herramienta para planificar. Nos permite afinar el lente, sostener conversaciones incómodas con honestidad y cuidado, y honrar los compromisos cruciales para que eso que de verdad nos importa, suceda.

Este no es un artículo con respuestas acabadas. Es una invitación a detenernos. A mirar nuestras propias declaraciones desde la compasión crítica. A abrir espacios donde podamos observar y conversar sobre lo que no está funcionando para encontrar caminos nuevos, que nos lleven hacia donde de verdad queremos ir. Sin caer en la culpa, ni el castigo del error.

Como todos sabemos, crecer duele. Nos incomoda. Es parte del proceso.

Nos preguntamos:

¿Qué parte de lo que declaramos como importante se ve reflejado en nuestra acción diaria?

¿Qué dominios de gestión estamos cuidando más? ¿Cuál estamos soltando?

¿Qué podríamos empezar a hacer distinto si nos detuviéramos a observar con honestidad?

Esta es la conciencia que sostiene, la que nos permite pedir ayuda, coordinarnos con otros y aprender. Las inconsistencias declarativas no se resuelven con declaraciones nuevas. Se transforman con presencia, con escucha compasiva, con conversaciones sinceras, con reconocer los desvíos del camino, y con voluntad de ajustar el hacer para que abrace nuestro decir y nuestro auténtico deseo.

“La coherencia no es una meta que se alcanza, es una práctica cotidiana que se cultiva humildemente… a fuego lento”

Arianna y Marina, Buenos Aires-Madrid, Noviembre 2025

Consultoría de cabecera

Un abordaje integral y a medida para la transformación organizacional